Paco Ramos

A lo largo de este viaje hemos recogido muchísima información sobre la situación de los derechos humanos, el medio ambiente y los problemas socio-políticos en diferentes regiones de Colombia. Cada día está lleno de encuentros y relatos sobre las luchas locales, la minería, la palma aceitera, las comunidades indígenas y afrodescendientes, los problemas laborales y los derechos humanos. He intentado integrar las distintas voces de las personas que hemos encontrado, desde las comunidades rurales hasta los activistas, y las tensiones que enfrentan.

Cada lugar visitado tiene su propia realidad, pero todos están conectados por un común denominador: la lucha por la dignidad, la justicia y la protección del medio ambiente. He tratado de destacar las diversas formas de resistencia: desde el sindicalismo hasta las comunidades que defienden su tierra contra el expolio.

Además de los temas sociales, políticos y económicos, hay una fuerte presencia de la naturaleza como parte integral de la identidad y la supervivencia de estas comunidades. El río Magdalena, la palma aceitera, las ciénagas y los humedales son claves en este relato, así como la relación entre la minería y los derechos humanos o las protestas sindicales.

Muchas gracias por la oportunidad de compartir esta experiencia, gracias a Javier Orozco y a Javier Arjona por la organización de lo previsible y por la eficaz improvisación ante lo imprevisible.

A todas las demás quiero decirles que ha sido un placer, a pesar de los momentos duros que hemos vivido, haber pasado juntos todos estos días.

Y como no, a la parte joven del viaje, la perfecta gestión de las finanzas y de la logística de transporte sin la cual esto no habría sido posible….

Domingo 09/03/2025

Bogotá, Cundinamarca

La XXIª Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz llega a Bogotá por la noche, tras aterrizar nos desplazamos en minibús hasta el hotel, salir a dar una vuelta y terminar cenando en el restaurante Asado’z Barichara, donde la cena fue más que generosa, con raciones de pollo más que abundantes, tuvimos que aprender a pedir a partir de entonces.

Y, primer día primer susto, un teléfono móvil se quedó olvidado en la mesa del restaurante, pero no hubo problemas, ya que estaba allí cuando regresamos a buscarlo.

Pasamos la noche en el Hotel La Sabana.

Lunes 10/03/2025

Barrancabermeja, Magdalena Medio, Santander

Madrugamos para tomar un vuelo hacia el aeropuerto de Aeropuerto Yariguíes en Barrancabermeja. En el avión, me encontré con un grupo de españoles que estaban trabajando en la construcción de una carretera en las zonas que visitaremos, atentos a nuestra conversación vinieron a advertirnos de los problemas de seguridad que podríamos encontrar en las zonas a las que nos dirigíamos.

Al llegar al aeropuerto, nos recogieron y, antes de llegar a nuestro punto de encuentro, el Museo Casa Memoria de las Mujeres, nos hicieron un recorrido que incluyó una visita al embarcadero, que está en obras para construir un «paseo marítimo».

Tuvimos una audiencia con varias organizaciones sociales como CNA, OFP, CUT, USO, SINALTRAINAL, SEMBRAR, CPDH, ESPACIO DE TRABAJADORES DDHH, ANDAS, CSPP, y CREDHOS. Fue evidente el peso del sector petrolero en la región, aunque el rechazo a los proyectos de fractura hidráulica fue un tema recurrente. No hay duda de que el encuentro tuvo un alto interés político y la necesidad de lograr apoyo social.

Durante la jornada, me encontré con algunas personas involucradas en las actividades de fractura hidráulica y les dejé mi contacto, además de entregarles un par de libros, «Agrietando el Futuro». La entrevista en los medios se centró especialmente en la transición energética.

A lo largo del día, se destacó la preocupación por los efectos del monocultivo de palma aceitera, que ha reemplazado cultivos tradicionales como el plátano, la yuca y el maíz. Esta industria ha traído consigo efectos negativos sobre el medio ambiente, incluyendo la contaminación del agua y el daño a las ciénagas, además de riesgos laborales asociados. También aparecieron referencias constantes a la industria del petróleo y a la precarización de los contratos.

A la tarde, nos dirigimos hacia la localidad de Puerto Wilches, a orillas del río Magdalena, una zona marcada por la presencia de la ciénaga Yarirí. Las intervenciones de la comunidad reflejaron una gran preocupación por lo ambiental, especialmente en relación con los vertidos y la ocupación ilegal de tierras, así como la amenaza de proyectos extractivos que comprometen la biodiversidad de la región.

Las amenazas del proyecto de fractura hidráulica y la necesidad de proteger las actividades de pesca tradicional también fueron puntos clave, además del trabajo infantil, las amenazas a las mujeres, víctimas de la violencia generada por el narcotráfico, también fueron temas importantes.

Regresamos a Barrancabermeja por el río Magdalena, cenamos en el Criollas Comidas Rápidas y Típicas y pasamos la noche en el Hotel Salomé Torcoroma. Eso sí, después de un pequeño incidente con mi mochila, que ya parecía tener vida propia y se empeñaba en viajar por su cuenta desde el principio.

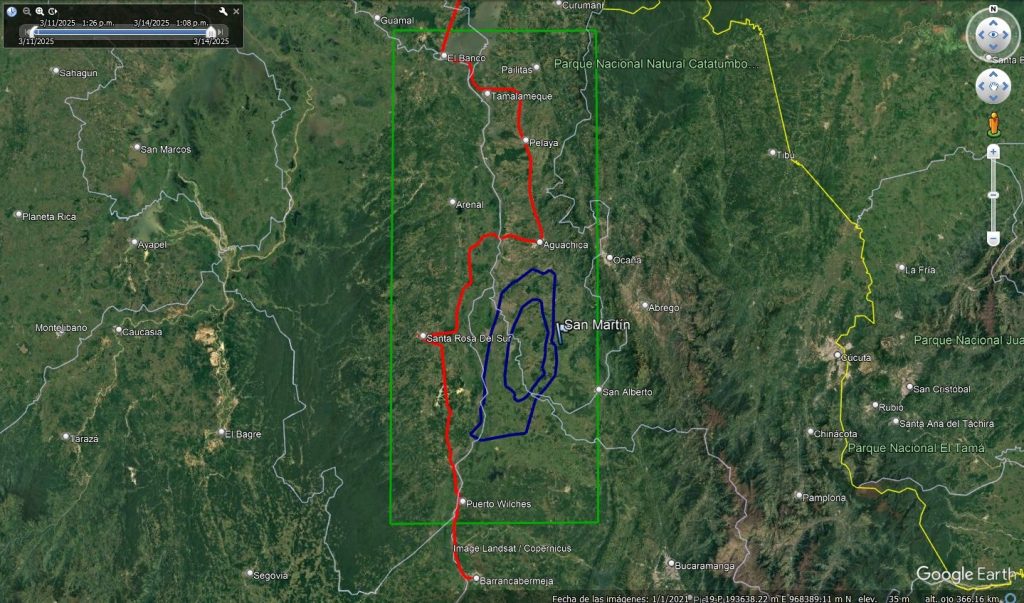

Martes 11/03/2025

Cantagallo/San Pablo, Magdalena Medio, Bolívar

Partimos temprano desde el Puerto Fluvial Yuma, tomando un ferry por el río Magdalena rumbo a Cantagallo. Desayunamos cerca del embarcadero, mientras observamos camiones cargados con palma aceitera. Luego, tomamos transporte local en motocarro hasta llegar a la «Casa de la Cultura».

Mientras tanto, un segundo grupo se dirigió a San Pablo, a reunirse con las autoridades locales.

Nos reunimos con la Asociación de Familias Campesinas y Agromineras del sur de Bolívar y Antioquia, y con otras organizaciones como CNA, Dos Ríos, CUT Bolivia, ASFABA, USO, FEDEAGROMISBOL, entre otras.

Los sindicalistas del sector petrolero nos informaron sobre la alarmante cifra de 206 sindicalistas asesinados, principalmente de la USO. Líderes sociales locales hablaron sobre la difícil situación de la agricultura, mientras que la CUT Colombia mencionó los riesgos que enfrenta el sindicalismo en la enseñanza y del comportamiento de la clase política de derecha, que a menudo ataca iniciativas progresistas como las entregas de tierras. A pesar de todo, se valoraron positivamente los esfuerzos por la «paz total» y las expectativas ante el proceso electoral.

Después de comer en el mismo centro, nos dirigimos hacia Santa Rosa del Sur, haciendo una parada en San Pablo, para encontrarnos con el resto del grupo, la presencia de cultivos de palma a lo largo de la carretera era muy visible.

Pasamos la noche en Santa Rosa del Sur, en el Hotel El Gran Dorado, bajando a cenar, y a tomar unas cervezas en el Deli John’s.

Miércoles 12/03/2025

Santa Rosa, Magdalena Medio, Bolívar

En Santa Rosa del Sur, nos encontramos en el Coliseo Cubierto con campesinos, mineros, afrodescendientes, miembros de la USO, CNA, FEDEAGROMISBOL y otras organizaciones.

El saludo, el homenaje a líderes agromineros, como el asesinado Narciso Beleños Belaides, la presentación de las diversas organizaciones sindicales y de defensa de derechos humanos y la exposición de la situación de la región fue muy emotiva.

A pesar de la rica organización social, la violencia y la persecución histórica por parte del militarismo han marcado la zona, donde la pobreza es generalizada a pesar de la gran riqueza natural.

El abandono del Estado en cuanto a educación, salud y protección de los derechos humanos fue uno de los temas más recurrentes. La inseguridad y las amenazas de los grupos paramilitares siguen siendo una realidad diaria, afectando profundamente a las comunidades locales.

Nos dirigimos luego hacia Aguachica, cruzando en barcaza por Gamarra (Puerto Bolívar – Vía Morales), y llegamos a Aguachica/Cesar a descansar en el Hotel El Chalet, cenando en el restaurante La Molienda.

Jueves 13/03/2025

Aguachica/Cesar

A primera hora, nos dirigimos hacia el Municipio de Aguachica, donde nos encontramos con miembros de la Asociación Nacional de Comunidades Negras (ANCN), quienes compartieron sus preocupaciones por la lucha por los derechos territoriales y la defensa de sus territorios ancestrales. La comunidad afrodescendiente sigue enfrentando fuertes retos relacionados con el desplazamiento forzado y las amenazas de actores armados.

En una jornada de intervenciones, se destacó el trabajo de las organizaciones locales que luchan por la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, enfrentándose constantemente a la estigmatización por parte de los actores políticos que promueven proyectos extractivos. A pesar de los riesgos, la comunidad continúa su lucha por el reconocimiento y la protección de sus derechos.

De la reunión destacaría tres temas, con importante fondo ambiental, como son la preocupación por los proyectos prospección de hidrocarburos con la utilización de tecnologías de perforación dirigida y fractura hidráulica, especialmente en el municipio de San Martín, muy cercano al proyecto “La Luna” lo que incluye la realización de varios sondeos, y todo lo relacionado con la minería de oro, que ya es un problema en la actualidad, especialmente por los problemas de vertidos de metales pesados, como el mercurio, de amplia utilización en toda la minería artesanal colombiana, en la zona de la Serranía de San Lucas,

con importante afección local a lo largo del río Magdalena y el brazuelo Papayal, y, aunque daría para un relato más extenso, a las ciénagas de Zapatosa y la Mojana, a sus recursos pesqueros y a la salud de sus habitantes, lo cual se estaría agravando por la llegada de grupos armados, atraídos por las expectativas de incremento del negocio del oro, con los altos precios actuales de los mercados internacionales y sus grandes expectativas de financiación y ya no en manos de los mineros artesanales, sean legales, informales o ilegales, si no en manos de grandes empresas, con la utilización de maquinaria pesada, expulsión de las poblaciones agromineras y con graves amenazas a líderes locales, que ya pudimos comprobar.

El tercero, y que da idea de la complejidad de los problemas es la declaración por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Zonas de Reserva Temporal, “zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente dando aplicación al principio de precaución]” a un total de seis polígonos uno de ellos el Polígono 3 de la Serranía de San Lucas, y que más allá de lo que podamos pensar sobre su idoneidad, desde los movimientos ciudadanos de la zona se percibe como una amenaza más, especialmente por las dificultades que tendría para demostrar la viabilidad ambiental de los usos actuales, ante la complejidad técnica y costes de los estudios a realizar lo que favorecería la entrada de grandes empresas como muchos más medios y con técnicos especializados en la elaboración de este tipo de informes. Un debate similar se estaría dando también en la “Zona de reserva temporal en el macizo de Santurbán: protegiendo el agua y la biodiversidad” en las proximidades de Bucaramanga.

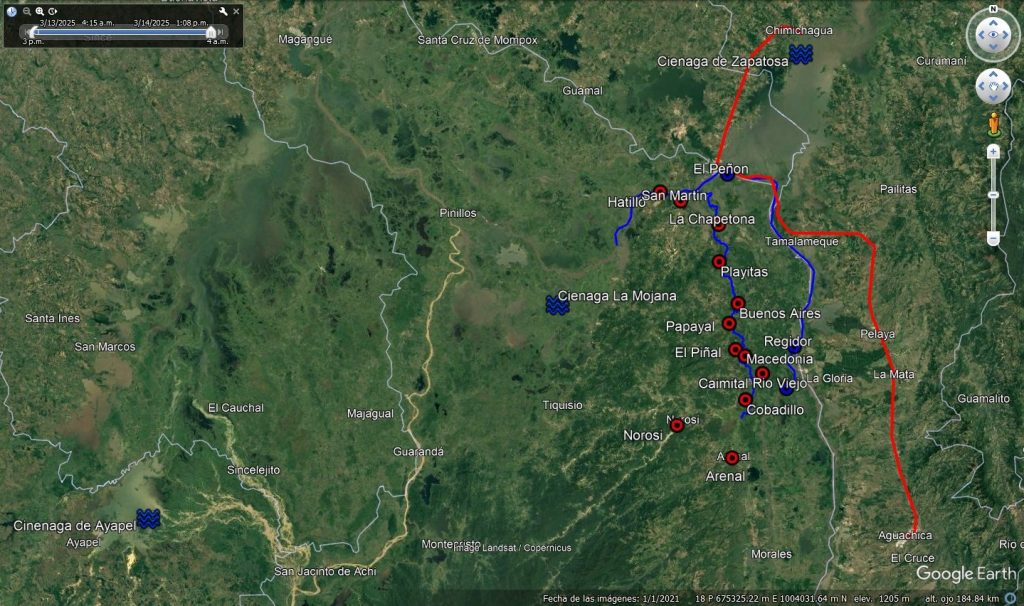

Desde ahí nos dirigimos a Chimichagua, rodeamos la ciénaga Candelaria Rincón Avisperos (Cienaga Zapatosa) dejamos las mochilas en el Hospedaje El Portal, y terminamos con unas cervezas y música (Era la piragua de Guillermo Cubillos) junto al lago a donde llegamos con un loco viaje en moto, ahora sabemos lo que esto supone para el sistema sanitario colombiano.

Viernes 14/03/2025

Chimichagua.

Magdalena Medio, Cesar

El recorrido comenzó en Chimichagua, Magdalena Medio, Cesar, donde se inició el día con un desayuno en el embarcadero. Desde allí, se visitó la ciénaga y se hizo una parada en la isla, lugares que forman parte del paisaje que atraviesa la región.

La Ciénaga de Zapatosa, un vasto ecosistema entre los departamentos de Cesar y Magdalena, se encuentra en peligro. La contaminación por mercurio es uno de los mayores problemas que enfrenta esta región. A pesar de que no se realiza minería en la zona, los pescadores y ambientalistas han detectado la presencia de este metal en los peces, especialmente en el bagre rayado, lo que genera alarmas sobre los riesgos para la salud humana, particularmente para mujeres embarazadas y niños.

Además, la calidad del agua en la ciénaga está decayendo. Los niveles de oxígeno disuelto son peligrosamente bajos, lo que amenaza la vida acuática. Este fenómeno es exacerbado por la descomposición de las plantas acuáticas, los vertimientos contaminantes y la falta de sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales en la región. Por si fuera poco, especies no nativas, como la cachama, han desplazado a los peces locales, alterando el equilibrio del ecosistema.

Es claro que la Ciénaga de Zapatosa necesita intervención urgente. Las autoridades deben fortalecer los sistemas de tratamiento de aguas y aplicar regulaciones más estrictas para frenar la contaminación y la pesca ilegal. Si no se toman medidas, la pérdida de biodiversidad será inevitable y las comunidades cercanas también sufrirán sus consecuencias. Pero esta situación no es única, como pudimos comprobar, poderosas corrientes de agua, auténticos ríos recorren la ciénaga y llevan el agua al río Magdalena en la zona de El Peñón, alimentando la ciénaga de la Mojana, una región ubicada en el Caribe colombiano, que cubre un millón de hectáreas, con un ecosistema de ciénagas y humedales que actúan como amortiguadores durante las lluvias.

Sin embargo, la minería de oro en la zona, tanto legal como ilegal, ha causado graves problemas ambientales. El uso de mercurio en la extracción de oro ha contaminado el agua, afectando la biodiversidad y la salud de la población. El mercurio se encuentra en peces, arroz y hasta en el cabello humano, representando un riesgo significativo. Además, la cobertura suministro de agua y saneamiento es baja, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población.

La región enfrenta también una gran necesidad de inversiones para mitigar los efectos del cambio climático y mejorar la infraestructura, la sedimentación ha reducido la capacidad de la tierra para manejar inundaciones, y el cambio climático ha agravado esta situación. Esto convierte a La Mojana en un ejemplo de los problemas ambientales y sociales de Colombia, que requieren atención urgente.

Este informe subraya la grave situación del uso del mercurio en Colombia, que se ha convertido en el mayor emisor de mercurio per cápita en el mundo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La contaminación por este metal está afectando a múltiples regiones del país, con impactos devastadores en ecosistemas y fuentes hídricas.

A la tarde, tuvimos la oportunidad de visitar tierras entregadas a campesinos y campesinas, con origines diversos como son La Oficina y Nuestra América, donde nos explicaron las dificultades que enfrentan debido a la expansión de las grandes empresas agroindustriales y el impacto negativo sobre los ecosistemas y las formas tradicionales de producción agrícola y, especialmente la situación de amenazas a las que están sometidas, lo que se ve agravado por su situación administrativa, alargada por la burocracia y a la falta de las últimas decisiones de entrega efectiva de los títulos de las tierras, lo que hace que el temor por su vidas sea más que evidente, teniendo en cuenta los grandes intereses por parte de terratenientes, o incluso propietarios ligados a casos del tráfico ilícito, por recuperarlas.

En el primero de los predios, La Oficina, la comunidad está dispersa por zonas inundables, lo que complica la organización y la recuperación de tierras. Anteriormente, estos terrenos pertenecían a un solo propietario. Se mencionó que una de las causas del conflicto actual es la investigación sobre los baldíos y la organización de tierras, que ha estado marcada por la lucha contra el Coordinador Nacional Agrario-CNA. Un punto destacado fue el abandono de la producción alimentaria a favor de la ganadería, lo que ha contribuido a la alteración de los ecosistemas y ha desplazado la producción agrícola.

También se abordaron los desalojos forzados, en particular, la declaración ilegal de desalojo. Romi, un abogado experto en estos casos proporcionó una explicación legal que ayudó a esclarecer las situaciones que las comunidades están viviendo. En ese contexto, se discutió la desigualdad en el reparto de tierras, un problema estructural que afecta a miles de familias en la región y donde la recuperación de tierras es un proceso complicado pero crucial para las 173 familias que habitan cuatro sectores en la región. La entrega provisional de tierras por parte de los terratenientes ha sido una estrategia que muchas veces se ve como una solución temporal, pero que a menudo implica dificultades para los habitantes. La presión de los terratenientes obliga a las familias a vender rápidamente o destruir su producción, ya que estos terrenos se destinan a la ganadería.

La investigación sobre el predio comenzó el 26 de mayo de 2021, y en diciembre de ese mismo año se realizó una visita de la ESMA. A lo largo del proceso, la Comisión Vida Digna y Territorios, conocida por su trabajo en la región de «Dos Ríos», ha sido fundamental, a pesar de los retrasos en la entrega definitiva de tierras a las familias, que todavía esperan una solución después de la entrega provisional. https://rutasdelconflicto.com/notas/la-oficina-la-disputa-la-tierra-chimichagua

Entre las personalidades que han estado involucradas en este proceso, se destaca Gerardo Vega y Felipe Harman Ortiz, quien fue alcalde de Villavicencio de 2020 a 2023. También se mencionó la existencia de tres baldíos de la nación, uno de los cuales estaba bajo fiscalización.

El segundo, el predio «Nuestra América» fue entregado a un fondo para las víctimas del conflicto, y fue uno de los pocos momentos de esperanza en medio de las adversidades. Este predio tiene casi 5.000 hectáreas y forma parte de un corredor agroalimentario que podría ser clave para el desarrollo de la región.

Este día reflejó la complejidad de los problemas territoriales, sociales y económicos de la región, pero también mostró los esfuerzos por encontrar soluciones y la importancia de la organización comunitaria y las políticas públicas en la recuperación de tierras.

La jornada terminó con el viaje hacia Valledupar, donde se pernoctó en el Hotel Urumita Mágica donde pedimos algo para cenar, ya no eran horas de salir.

Sábado 15/03/2025

Valledupar, Magdalena Medio, Cesar

20 años del asesinato de Luciano Romero: entre la dignidad, la resistencia y la impunidad

Nos encontramos en el Auditorio de ADUCESAR, en un acto profundamente emotivo y político que reunió a organizaciones campesinas, sindicales, indígenas, a familiares de presos y víctimas del conflicto armado, y a personas comprometidas con la memoria y la lucha por la justicia. Fue un espacio necesario para abrazarnos en medio del dolor acumulado, pero también para organizarnos frente a una realidad que, lejos de mejorar, se sigue agravando.

Han pasado 20 años desde que Luciano Romero, sindicalista de SINALTRAINAL y extrabajador de Nestlé, fue asesinado en un crimen de lesa humanidad. Lejos de cerrarse, su caso sigue siendo un símbolo de la persecución violenta contra quienes defienden los derechos laborales y humanos en Colombia. Su familia, especialmente sus nietas —algunas hoy estudiantes de salud pública, epidemiología, sociología; una madre soltera— sigue sin recibir ningún tipo de apoyo del Estado. Es el sindicato, SINALTRAINAL, quien ha sostenido el acompañamiento durante todos estos años.

En la mañana, participamos de un encuentro con familias de víctimas y organizaciones sociales. Se compartieron testimonios duros: madres que han resistido con sabiduría, hijos que han crecido sin sus padres, luchas truncadas y también nuevas formas de esperanza. Se denunció que la situación de violencia no ha cesado. Todo lo contrario: se ha agudizado.

Lo que se presenta como «postconflicto» es, en realidad, una continuidad de estructuras de guerra al servicio de intereses económicos. Las amenazas contra líderes y lideresas no han parado. El supuesto desmonte del paramilitarismo fue una farsa. Hoy las mafias se han apoderado de los mercados alimentarios, arrinconando a los campesinos y destruyendo los corredores agroalimentarios que comunidades y sindicatos intentan levantar.

Las empresas multinacionales, entre ellas Nestlé, siguen operando con total impunidad. Se denuncia una estrategia sistemática para eliminar la organización sindical: reducción de derechos, tercerización laboral, despidos masivos bajo el pretexto de la digitalización, vigilancia extrema (cámaras ocultas, monitoreo constante), y una afiliación sindical que ha caído por debajo del 10%. Incluso se les ofrece a los trabajadores ser despedidos antes de llegar a edad de pensión, dejándolos sin seguridad social.

Los ritmos de trabajo son tan extremos que los accidentes laborales se han vuelto parte de la rutina. Los permisos sindicales se recortan, y se manipulan indicadores económicos como el IPC para justificar aumentos salariales por debajo del costo de vida. Todo esto mientras el aparato mediático y jurídico criminaliza la actividad sindical como si fuera un problema de orden público.

Uno de los puntos más dolorosos es cómo, con el tiempo, el movimiento sindical ha sido empujado a cambiar sus luchas colectivas por demandas penales y laborales individuales. En el caso de los extrabajadores y pensionistas de Nestlé, muchos enfrentan procesos legales desde 2003. Las demandas laborales se han perdido en primera instancia; algunas están en casación. Las penales avanzaron, pero la justicia también ha fallado: aunque se ganó en primera instancia, se perdió en segunda y ahora esperan la decisión en casación.

El acceso a abogados comprometidos es cada vez más difícil. Hay temor, hay presión, hay silencio institucional. Las denuncias no prosperan si no se respaldan con redes de apoyo sólidas.

Esa misma mañana tuvimos una reunión con la Procuraduría y, en paralelo, un encuentro reservado con lideresas de movimientos cívicos y de defensa de derechos de mujeres trans, temas que abordaremos en otro espacio por respeto a su seguridad.

Por la tarde, participamos en un acto político y cultural que incluyó música, poesía y palabra viva. Intervinieron SINALTRAINAL, la familia de Luciano, ADUC, y una delegación asturiana. Fernando Herrera, de CUT y Derechos Humanos, compartió una sentida reflexión.

Terminamos compartiendo pizzas y conversaciones y retornamos al Hotel Urumita Mágica.

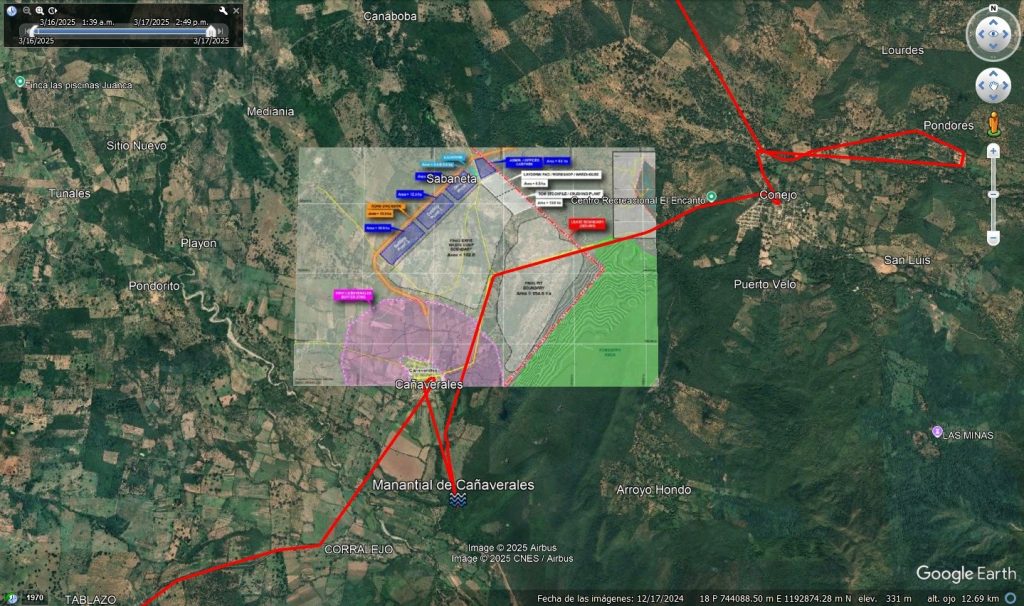

Domingo 16/03/2025

Cañaverales, La Guajira

La jornada comenzó con un café en casa de la maestra para posteriormente dirigirnos a la pista deportiva donde nos encontramos de nuevo con Dalia. dirigente de la Guajira y que había participado en el último programa de acogida en Asturies, y con el resto de la comunidad, el encuentro nos permitió conocer más sobre los efectos de la minería de carbón en una Comunidad ubicada en el departamento de La Guajira que durante muchos años vivió en armonía con su entorno natural y cultural. Su forma de vida, centrada en la agricultura, las tradiciones y la conexión profunda con el territorio, garantizaba un equilibrio socioambiental. Sin embargo, este equilibrio se rompió en 2008, cuando una empresa brasileña obtuvo una concesión de 30 años para explotar carbón en la zona, un proyecto que podría llegar a consolidarse y que incluiría dos minas a cielo abierto, una subterránea y un complejo férreo que conectaría al municipio de San Juan del Cesar con un puerto en Dibulla.

La comunidad se sintió herida no solo por la amenaza ambiental, sino también por el uso del nombre de su territorio en el proyecto: “Proyecto Cañaverales”, una decisión que muchos consideraron ofensiva y simbólicamente violenta. El temor al impacto en el manantial sagrado y en las tradiciones culturales, como la música y la agricultura, generó una resistencia que aún persiste.

A lo largo de los años, la empresa fue cambiando de manos —pasando de brasileña a turca— y aunque enfrentó trabas legales y financieras, nunca se detuvo por completo. La preocupación de la comunidad creció con la privatización de fincas cercanas y la amenaza de desviar acequias vitales para la vida rural. Las consultas previas, ordenadas judicialmente, fueron manipuladas: no se entregó la información completa, se intentó realizarlas durante la pandemia sin acceso adecuado a internet, y se usaron mecanismos como el “test de proporcionalidad” para acelerar el proceso sin garantizar los derechos de la comunidad.

El test de proporcionalidad es un mecanismo legal que debería usarse solo en situaciones excepcionales dentro del proceso de consulta previa, por ejemplo, cuando no se logran acuerdos o hay ausencias reiteradas de alguna de las partes. No obstante, en el caso de Cañaverales, esta herramienta ha sido mal utilizada por la empresa minera, convirtiéndose en un medio de presión para acelerar la consulta, pasando por alto los tiempos, las dinámicas comunitarias y los derechos culturales y colectivos del pueblo afrodescendiente. La comunidad denuncia que la empresa recurre constantemente a esta figura, sin respetar sus usos, costumbres ni formas propias de participación.

Frente a esta situación, surgió un liderazgo comunitario fuerte y a través del Consejo Comunitario Ancestral Los Negros de Cañaverales, organizaron talleres, actividades de formación y movilizaciones pacíficas. En 2022, lograron una victoria significativa: un juez ordenó la suspensión del test de proporcionalidad y la reactivación de la Consulta previa, reconociendo que no se estaba respetando el derecho a la participación.

Hoy, Cañaverales sigue resistiendo. Aunque la empresa ha entregado más información sobre el proyecto, persiste la desconfianza. Las promesas de desarrollo no convencen a quienes valoran más su agua, su tierra y su cultura que el supuesto progreso económico. La lucha se mantiene viva, especialmente entre la juventud que ha tomado el relevo de generaciones anteriores, como la abuela narradora de esta historia. Su mayor anhelo es que se anule el título minero y se garantice la protección de su territorio ancestral. La comunidad, unida y con dignidad, continúa enfrentando el extractivismo con fuerza, memoria y esperanza.

El ambiente estuvo marcado por cantautores que expresaron, a través de su música, la lucha por la defensa de la naturaleza, y la necesidad urgente de salvar la tierra de la explotación capitalista. A pesar de las peticiones, la licencia ambiental para la minería fue negada por el estado, pasando a ser gestionada por la regional.

Después de la visita al manantial de Cañaverales, nos dirigimos a Conejo, Fonseca, donde tuvimos tiempo para descansar mientras compartíamos una cerveza y conversábamos con un excombatiente de las FARC, quien nos proporcionó una visión muy valiosa sobre el proceso de paz y la situación actual de los excombatientes.

La tarde nos llevó a ESPACIO ETCR (Lazos de Dignidad), donde los excombatientes y líderes sociales nos compartieron sus experiencias. La comunidad de Pondores, asentamiento de excombatientes de las FARC, nos habló sobre el incumplimiento de los acuerdos de paz, la falta de seguridad y las amenazas constantes. Las mujeres y los jóvenes están particularmente expuestos a las amenazas de grupos armados ilegales.

El encuentro también destacó la situación de excombatientes que han sido víctimas del conflicto armado y las dificultades que enfrentan para acceder a la justicia transicional. Además, discutimos el desvío de recursos, como el caso de la mina Cerrejón, que ha causado un desplazamiento forzado masivo de comunidades negras e indígenas.

Nos dirigimos a Riohacha, ya de noche, con una conducción infernal, don la jornada culminó con una cena en el paseo marítimo y dirigirnos al hotel Ribai para descansar.

Lunes 17/03/2025

Riohacha, La Guajira

El día comenzó con una reunión con los sindicalistas mineros de SINTRACARBÓN, quienes nos brindaron información sobre la situación ambiental y de derechos humanos en la región, particularmente con la minería de El Cerrejón. En esta reunión, se discutió sobre la creciente violencia ejercida por los grupos armados, el extractivismo y el impacto que tiene en las comunidades.

El sindicato también denunció las violaciones de derechos laborales, como la mortalidad infantil y las concesiones de permisos sin apenas regalías para las comunidades afectadas. Durante la intervención, se mencionaron casos de desplazamiento forzado por la expansión de la minería y el control social ejercido por las empresas.

La reunión fue una oportunidad para reflexionar sobre la situación de los trabajadores de la educación y las amenazas constantes contra los líderes sindicales. A pesar de las amenazas de muerte y los intentos de asesinato, los sindicalistas siguen luchando por la defensa de los derechos laborales.

De especial relevancia para la Guajira, especialmente su zona norte, es su conversión en un territorio de disputa por grandes empresas energéticas nacionales e internacionales debido al enorme potencial de energía eólica que posee. Aunque el desarrollo de estos proyectos promete una transición energética limpia y sostenible, la realidad que se percibe en el territorio es muy diferente.

Varias comunidades indígenas Wayúu denunciaron que no habían sido consultadas adecuadamente, que se han vulnerado sus derechos territoriales y que la implementación de los parques eólicos había generado conflictos sociales, fragmentación comunitaria y problemas ambientales.

Las empresas suelen llegar a acuerdos con algunos líderes locales, pero muchas veces esto genera tensiones internas porque no se consulta al colectivo de la comunidad. Además, hay falta de información clara, promesas incumplidas y desequilibrios en la negociación, lo que aumenta la desconfianza.

También se critica que el gobierno promueva estos como parte de una transición «verde», que desde luego consideran necesaria, y que debería de apostar por la energía eólica y fotovoltaica, pero de la que las comunidades no ven beneficios tangibles y, en cambio, sufren nuevas formas de extractivismo, ahora bajo el discurso de las energías limpias.

Martes 18/03/2025

Bogotá, Cundinamarca

Al llegar a Bogotá, tuvimos una reunión con la Misión de la ONU, donde se discutió sobre la grave situación de los territorios indígenas y la creciente inseguridad jurídica. Se mencionaron las dificultades de implementación de los acuerdos de paz, la falta de voluntad política y los conflictos interregionales que están exacerbando la violencia en algunas zonas.

Miércoles 19/03/2025

Bogotá, Cundinamarca

Se realizó una visita a la Embajada Española, donde se habló sobre los avances y desafíos del proceso de paz, los cuales siguen siendo muy limitados en algunas regiones. La falta de apoyo gubernamental y la creciente infiltración de grupos criminales en las comunidades agravan aún más la situación.

El Consejero Político Carlos Conde nos comentó sobre su desconocimiento del programa asturiano, pero destacó algunos aspectos positivos. Mencionó las décadas de violencia y los problemas pendientes en la implementación del acuerdo de paz, así como la gran cantidad de personas que aún necesitan protección.

En la reunión con Vicente Ortega, encargado de la Coordinación de Desarrollo y Derechos Humanos (OTC Aecid), se habló sobre los avances del programa, aunque también se destacó la dificultad para resolver problemas a corto plazo, especialmente en relación con el retorno de las víctimas. Se discutieron las intervenciones en las fronteras y el territorio PEDET, así como los programas especiales de desarrollo directo que involucran a la sociedad civil, las comunidades indígenas, negras, campesinas y mujeres. Además, se presentó el trabajo de protección interna que realiza la Cruz Roja en 11 conflictos, con 9 mesas de diálogo activas.

Durante el encuentro con la Ministra Consejera, nos preguntó sobre la evolución de la situación en los últimos años. También se habló sobre la expansión del conflicto, que ha pasado de ser un problema local a uno de índole regional. Carlos Ponte, de la Embajada, aseguró que se mantienen los esfuerzos del programa, a pesar de los desafíos. Sin embargo, el consejero político mencionó las dificultades que enfrenta el gobierno colombiano, como el control limitado en algunas zonas del país, la corrupción y el miedo en las comunidades. A pesar de los avances, el panorama sigue siendo complicado debido a múltiples factores.

Más tarde, hablamos de los excombatientes y del movimiento Manos Rojas, que está involucrado contra el reclutamiento de niños y niñas. Aunque hubo dificultades y algunos reveses, también se han logrado ciertos avances. El gobierno reconoció la magnitud de los problemas, algo que antes se negaba, y ahora se están trabajando con datos más claros, aunque la situación sigue siendo difícil.

Por la tarde, tuvimos una reunión con el Partido Comunista de Colombia en los locales del periódico Voz. Allí también nos encontramos con una concejala de Bogotá, Heidy, que ilustró las dificultades con el agua y la seguridad en la capital.

Jueves 20/03/2025

Bogotá, Cundinamarca

El día comenzó con varias reuniones en el salón del hotel, seguido de un encuentro con un gestor de paz del ELN, donde tomé algunas notas.

Informe de Reunión con el Ministerio del Interior.

El encuentro con el Ministerio del Interior se desarrolló en un ambiente muy positivo, marcado por una apertura al diálogo y una voluntad de cooperación. Un aspecto destacado fue la nueva composición del organismo tras el cambio de gobierno, que incorpora a personas con trayectoria cercana a nuestras causas. Entre ellas, se encuentra una persona que anteriormente formó parte del programa de acogida en Asturias, lo cual genera un clima de mayor confianza y posibilidad de trabajo conjunto.

Durante la reunión, se transmitió al Gobierno la necesidad urgente de continuar con las agendas previamente establecidas, subrayando la importancia de mantener el compromiso con los movimientos sociales. Se hizo énfasis en el apoyo al proceso de garantías, como un mecanismo clave para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que enfrentan situaciones de riesgo. En este sentido, se planteó la urgencia de transformar el modelo actual de protección, que ha sido predominantemente individual, hacia un enfoque colectivo, más adecuado para las realidades territoriales y comunitarias. Esta propuesta se enmarca en la necesidad de superar la lógica de la estigmatización y vigilancia que, en muchos casos, ha colocado a los defensores y defensoras como objetivos de inteligencia, en un enfoque que los percibe como “enemigos internos”.

Una de las propuestas centrales fue el impulso decidido de la Mesa Nacional de Garantías, con el objetivo de dotarla de mayor fuerza política y operativa, más allá de su rol de asistencia técnica. Se propuso fortalecer la confianza entre el Estado y las organizaciones sociales, apoyándose en instrumentos como el Decreto 6/60, que incluye componentes de formación de líderes y lideresas, así como de promotores y promotoras territoriales. En paralelo, se planteó la creación de un banco de proyectos e iniciativas financiadas, que permita articular acciones concretas de prevención, protección e investigación, con enfoque territorial.

También se abordó la cuestión del retorno, señalando la importancia de avanzar en estos procesos teniendo en cuenta su dimensión colectiva. La protección a las personas retornadas debe contemplar tanto modalidades individuales como comunitarias, garantizando condiciones de seguridad y dignidad. Se destacó la necesidad de un reconocimiento público a las personas defensoras de derechos humanos, como contraparte a la estigmatización que todavía persiste, y se insistió en que este reconocimiento debe ir acompañado de garantías efectivas de protección.

Por otra parte, se expresó una profunda preocupación ante el empeoramiento del escenario de guerra en varios territorios, lo cual incrementa los riesgos para las comunidades y debilita los esfuerzos de construcción de paz. Se denunció el incumplimiento de los acuerdos por parte de grupos armados, así como las dificultades que esto genera para avanzar en las mesas de negociación. Además, se señaló la falta de coordinación institucional y la escasa voluntad política, tanto a nivel municipal como departamental, lo que impide la implementación efectiva de políticas públicas.

Finalmente, se reiteró la necesidad de una política integral de prevención, protección e investigación, con enfoque diferencial y territorial. Se propuso reforzar las mesas de garantías como espacios clave para la interlocución y el seguimiento, y se hizo un llamado a avanzar en una estrategia de retorno que contemple la reconstrucción del tejido social y la inversión en iniciativas comunitarias. La transformación del modelo de protección y el fortalecimiento de las relaciones entre Estado y sociedad civil se presentan como condiciones indispensables para garantizar la vida, la dignidad y la permanencia en el territorio de quienes defienden los derechos humanos.

Por la tarde, visité a Jorge Sierra y su familia, lo que fue una experiencia muy enriquecedora.

Viernes 21/03/2025 Bogotá, Cundinamarca

A lo largo del día, se llevaron a cabo varias reuniones clave, incluidas una con las autoridades indígenas en la sede de la ONIC. Se presentó un informe preliminar sobre la situación de los pueblos indígenas, en el que se destacó la grave inseguridad que enfrentan, especialmente las mujeres y los jóvenes. También se discutió la expansión del conflicto y el creciente ataque a los territorios indígenas, muchas veces perpetrado por actores internos y externos.

Posteriormente realizamos a una rueda de prensa en la sede de la ONIC, donde se presentaron más detalles sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos y la falta de respuesta institucional. Las comunidades siguen enfrentando desafíos significativos, pero también se reconoció la fortaleza de las organizaciones sociales que continúan luchando por la justicia.

A lo largo del día, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con «los ancianos», un grupo de personas que tienen una gran sabiduría sobre los procesos de paz en Colombia. Por la noche, me sentí mejor y salí a disfrutar un agradable paseo por la ciudad, terminando en un restaurante con música en vivo.

Sábado 22/03/2025

Bogotá, Cundinamarca

Pasé la mañana haciendo algunas compras y, por la tarde, emprendí mi regreso a casa, cerrando así una semana llena de importantes encuentros y reflexiones.

Deja una respuesta